郷土の焼き物-豊楽焼・慶楽

郷土の焼き物・豊楽焼の歴代を順にご紹介してきましたが、ここで番外編です。

ずいぶん間が空いてしましましたね…。なんとか豊楽シリーズは年内に完結させたいです。(´Д`;)

ちょっと過去記事を振り返り、商品紹介ページに記事の一部を移動、さらに加筆修正を行いました。商品紹介ページが増えましたが、過去に勉強部屋で紹介したものです。

慶楽焼

京都の楽焼には、本家とは分かれて後に一家をなして、本家に対して「脇窯」と呼ばれるようになった家があるように、豊楽焼にも脇窯とも言うべき窯があります。

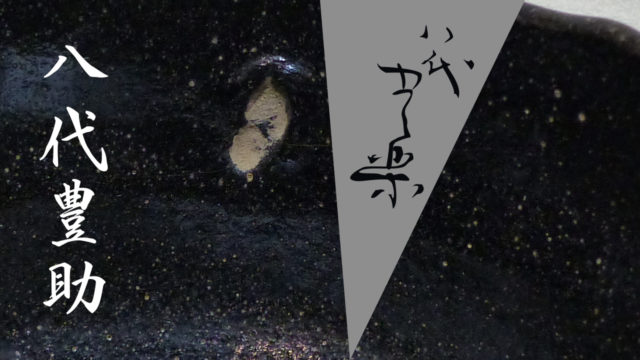

「一楽會誌二」によれば、幕末から明治にかけて、豊助の弟子に「慶助」と呼ばれる人物がいて、後に独立し、豊楽焼と殆ど同じような焼き物を製作していた、とのこと。この慶助という人物の詳しいことはわかっていません。現存する箱書から、文久2年(1862)ごろにはすでに独立し、製品を作っていたこと、富士見の地に窯があったこと、「舞鶴堂」と称していたことが知られています。

当時からそう自称していたのか、もしくは後の時代になって呼ばれるようになったのかはわかりませんが、慶助の作品に「慶楽」の印銘があるものが知られており、ここから「慶楽焼」という名前がついたのだと思われます。

タイミング的には、安政5年(1858)に歿した4代豊助(もしくは、その父・三代豊助)の弟子と考えられますが、慶助の生没年が定かではないですし、断定するまでは至りません。

木具写の名手

慶助が独立した経緯などもわかっていませんが、残された作品から推察するに、かなりの腕前を持っていた人だったようです。その腕前を認められて独立した、と考えてよいのではないかと。

4代以降が作るようになった木具写と見紛う作品を慶助も作っており、「慶楽」の印銘がなければ、その違いはどこにあるのか判別できないほど、精巧な作品が伝わります。

印銘以外での特徴では、木具写の「塗」ではない部分、つまり陶器焼成段階で作る、見込みなどに施された鉄絵にあります。4代の作品では、やや茶色がかかった、ボンヤリとした鉄絵に対し、慶助の鉄絵は黒く、くっきりとした仕上がり。釉下彩の技術が向上しているといえます。

また外注の漆の仕事も、ワンランク、ツーランク上の非常に手の込んだ仕事をしてある木具写があり、こうした豪華で高価な作品の傾向から、慶助が独立した背景には有力なパトロンの存在が見え隠れします。

関連参照

これが、木具写

さて、「木具写」について、前2回(三代・四代、五代・六代)と今回に渡って説明してきましたが、実際見たことがない人には、なかなか想像がつかないでしょう。

本当は実物を見て、触って、驚いてもらうのが一番いいのです。

やや誇張気味ですが、その初見の驚きこそ、この木具写の最大の見せ場なわけですよ。その機会を奪ってしまうのはもったいないなぁ…と思い、Webでの公開をかなり渋っていたわけですが、特別に木具写をWebでもご紹介いたします。

慶楽焼ではありませんが、四代豊助の木具写を商品紹介ページに追加しました!(12/26追記)