尾張の茶の湯NEXT04:河村蝸牛(後編)

引き続き河村蝸牛のご紹介です。

前回、何やらいろいろ資料を引っ張り出してきて、アレコレ言った割に…

蝸牛について分かっていることって少ないのです。

- 曲全の孫

- 伯就の友達

- 「蝸牛庵」という収縮式で移動可能な茶室を作った

あと墓所が分かっており、その墓碑によると文化9年(1812)に没したことぐらいしか分かっていません。

文献を読むだけではたどり着けない情報

このように蝸牛の半生については不明な点が多く、各種資料を精査しても、河村宗智・蝸牛の親子は、どちらも没年しか分かっていません。さらに享年も不明なので、「生年不詳」というのが文献上の共通認識でした。

しかし、ここだけの話…「蝸牛は享保18年(1733)生まれ」と僕は推定しています。

その根拠の一つとして、このブログで頻出する「一楽會誌 三」の字目録に

「行年八十 蝸牛(花押)」「壬申」

の書付を伴う茶杓が掲載されております。

僕はこの茶杓本体は未確認であり、文字情報でしか存在を知りえないのですが…

これがとても重要な情報を持っているのです。

ロジカル・シンキング・ターイム!

※頭が痛くなったら読み飛ばしてください

まず「行年八十」という書付についての考え方。行年とは「今まで生きてきた年数」を表します。

現代を生きる僕たちは「自分の現在の年齢」を満年齢(※生まれた日を基準に最初の年を「0歳」と数え、誕生日を迎えるごとに年が増える数え方)で数えますよね。しかし、もともとこの満年齢の考え方は日本にはなかったもので、明治以前は数え年(※生まれた日を基準に最初の年を「1歳」と数え、元旦or節分を迎えるごとに年が増える数え方)で年齢を数えていました。ですので、この書付をした当時の蝸牛の年齢は80歳(数え歳80歳・満年齢79歳)だと分かります。

そして「壬申」という記述は、現代ではなかなか馴染みが無いので、ピンとこないでしょうが、この書付をした年(十干十二支の組み合わせ)を表しています(ちなみに2020年は「庚子」の年です)。年号こそ書かれていませんが、「壬申の年」で絞り込むことができるのです。蝸牛の没年は分かっているので、それ以前の壬申の年を当たれば、妥当な年が見えてきます。

この茶杓の場合、偶然にも蝸牛の没年とされている文化9年(1812)が「壬申の年」にあたります。理由は割愛しますが、十干十二支の組み合わせは60年周期で巡るため、文化9年より前の「壬申」はすなわち60年前であり、書付が80歳という年齢を考慮すれば文化9年以外の年で妥当性は皆無です。よって、この茶杓の書付をした年が「文化9年」で、この年に「数えで80歳だった」と考えることができるのです。(つまり、享年80、最晩年の茶杓ということか…?)

推理小説のナゾ解きみたいで、楽しいですよねー。年齢(数え歳)と年号さえ分かれば、あとはそこから逆算すれば、生まれた年が推定できちゃいます。文化9年(1812)に数え年で80歳だった場合、生まれた年は享保18年(1733)であると、分かるのです。

ただ一つ、大きな問題が…「証拠が弱い」。

これは「一樂會誌」という文献上の文字情報でしかなく(しかも誤字の可能性が否定できない、大正時代の活版印刷)、現物を確認できていない(「偽書の筒書き」の可能性を否定できない)上に、「1点だけの根拠」では「確かさ」を訴える力が極めて脆弱ですよね…。

なので、僕は勉強し始めたころは「ひょっとしたら」ぐらいの感覚でいました。

後に、これとは別の茶杓を発見し、これにも蝸牛の年齢と年号が書かれていました。その書付は一樂會誌のモノとは違う年号、違う年齢…試しに生年の逆算をしてみたところ、生年推定がピタリと一致したのです。しかも、この茶杓自体が「蝸牛にとって特別な茶杓」であり、道具としての成立背景(長くなるので割愛します)を計算しても、ガチッとハマまる整合性があるため、これでほぼ確信に近いものを得ました。

が、結局のところ現物としては未だ「1点のみ」という状況に変わりはなく、文献史料と伝世品の2軸でお互いの確かさを補強しあっているという現状です。

多分、こんなニッチな事をここまで調べる人は僕しかいないでしょう…世界初の発見ですね(笑)

もし今後、河村蝸牛の生年について言及しているページがでてきたら、恐らくそれは前田壽仙堂ブログからのコピペ情報です。転載するときはこのページへのリンクをお願いしますねー。営利目的の転載はお断りですよー。(^^)

生年が判明したことで、わかってきたこと

「蝸牛が生まれたころ、祖父・曲全はまだ生きていた」ということが明らかになります。

しかも、蝸牛が20代なるまで曲全は生きており、恐らく晩年の曲全の下で蝸牛は成長していったことが窺えるんですよねー。曲全に所縁のある道具に、孫の蝸牛が書付をしたものが少なくなく、余程、おじいちゃんを慕っていたのだろうと想像できます。

茶友・伯就

千村伯就

享保9年※ – 寛政2年(1724年 – 1790年)※異説アリ

また前述の千村伯就との交友関係も頷けます。

蝸牛は伯就よりも9つ年下で、しかもお師匠・曲全の孫であれば交友があって然るべきですよね。

指導者として

文献だけじゃなく、伝世した道具を介して分かることがほかにもあります。

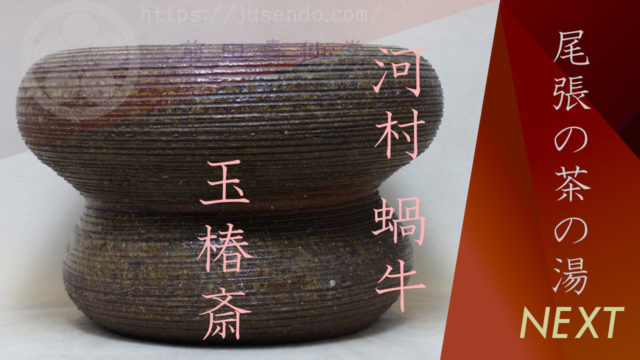

底部に「日本常滑長三作 玉春好之」と彫られた「初代伊奈長三 作 常滑立鼓花入」(とこなめ陶の森陶芸研究所 所蔵)があります。この花入は前回、話題に上げた「尾張名所図会」の編者・野口道直による箱書が4面にわたってされており、尾張名所図会の海福寺の項目が書写されています。

このほかにも「丁巳之初冬 新六造 蝸牛(花押)」と彫られた「初代赤井陶然 作 常滑不識水指」もあります。

伊奈長三、赤井陶然の二人はどちらも常滑焼の陶工であり、その在銘作品の中に「玉春」や「蝸牛」といった、河村蝸牛の名前が併記された作品が数点存在するのです。

これはどういうことなのか?

花押を伴うタイプの彫銘は本人による直書で、蝸牛自身が常滑に赴き、焼成前の陶器のボディに彫り込んだものだと思われます。「玉春好」や「蝸牛好」などと「〇〇好」という彫銘のあるものは、恐らく蝸牛が陶工に依頼して作ってもらった「好み物」と考えることができます(花押を伴わないものでも、本人筆のものがあるかもしれない。花押が伴うタイプと筆跡に違いがあるものは、恐らく本人による直書ではなく、陶工による彫銘と考えられる)

特に「丁巳」及び「蝸牛(玉春)」と彫銘が両方揃うものは長三・陶然の両方の作品で確認ができます。恐らく、この「寛政9年(1797・丁巳)」に蝸牛(当時65歳)は常滑へ赴いているのだと考えられます。直接、陶工に指導して好みの器を作らせるために赴いたのでしょうか?

さらに「蝸牛」の彫銘があるのは、常滑焼だけではありません。

名古屋・前津小林村の豊楽焼でも、同様の作品が存在するのです。

蝸牛が生きていた時代は、まだ木具写で著名になる前のころの豊楽焼です。世代的には初代・利慶、二代・豊八らが現役のころ。

この河村蝸牛の存在を深く調べるうちに、「豊楽焼の南蛮写」についての考えが少し変わってきました。どうやら、南蛮写のなかにも、いくつかの種類が分かれているようなのです。

蝸牛好の南蛮写?

豊楽焼の2代豊八と考えられている「藤花園」の号に「蝸牛」の名前が併記された南蛮写があり、これが前述した赤井陶然(新六)の在銘の焼物と酷似しているのです。しかも彫銘の筆跡も酷似しており、同一の人物(恐らく蝸牛本人)によるもので、「藤花園」と彫られていても、実際は常滑で作られたものではないか?と考えるに至りました。

つまり「豊八は蝸牛に同行し、常滑で焼き締め陶器の技術を学び、香久連里に持ち帰ったのではないか?」という説です。

この「南蛮写」をめぐる考察は思った以上に奥深そうで、「常滑不識水指」が「南蛮不識」と呼ばれるに至った経緯と合わせて整理して考える必要があるのかもしれない…と個人的に思っています。

ちょっと蝸牛の話題から外れすぎるので、将来の勉強部屋の課題として残しておくことにします。

常滑焼についてもしっかり勉強しなければ…。(´Д`;)

※別記事で取り上げました

「つながり」を追う楽しさ

寛政9年(1797・丁巳)-寛政10年(1798・戊午)の蝸牛と陶工たち世代関係はこんな感じです。

やはり生年が分かると、年齢の上下関係も見えてきて面白いですよね~。

この「茶人とキーとしたコミュニティのつながり」こそが、尾張の茶の湯の面白いところであり、蝸牛もその最たる存在といえるでしょう。